▼

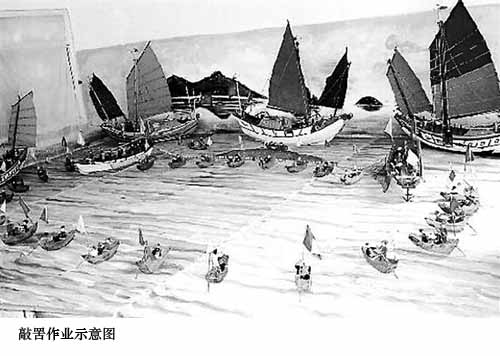

| 潮汕滨海,海岸线和岛岸线共长389公里,多处江河分流出海,形成港湾,有渔盐之利。滨海居民,是“耕三渔七”,是“靠海吃海”。 渔家风俗 讨海渔民,出没于波涛之间。茫茫大海,既供养他们的衣食,也时刻可能吞没他们的性命。因而,他们希望有一个保护神来保佑他们的平安。每年正月初五年假开后第一次出海,要在海滩遥拜无庙无偶像的海神,祈求出海保平安。渔家的保护神主要是天后圣母和海龙王。每年农历三月廿三日妈祖(天后)圣诞,各地的天后宫香火都很旺盛,非渔家也对她很崇奉。渔民多所忌讳。造新船,要择日看时。安龙骨之后,要取银制女人头簪插上银花,放在龙骨上,称“压槽母”,象征“金银头罾”。船要装两个龙眼,有的饰龙纹的银元或铜元图案,寄意出海“两眼见银”。渔具忌妇女跨踏:家中有人产育,便要用红花仙草水喷洒渔具,以清秽气,集吉祥。这种风俗习惯,流行至今。滨海盐民,最敬灶神。古盐场以煮海水为盐。定灶位,敬灶神,祈求不败卤,煮出好盐。清代中后期改煮盐为晒盐,盐灶便逐步被淘汰。渔民吃鱼吃了一边忌翻过那边,要将骨脱去再吃下边。偶而翻转,也要说为“顺过来”。汤匙不能反扣在碟边。 疍民之俗 潮州昔有疍民,宋时已有记述他们受雇帮陈尧佐捕鳄鱼之事。他们世代以舟为居,活动于江海之上,以操舟载运和捕鱼为生,不与陆上人通婚。清康熙三年迁海界时,疍户也被迁徙入内地,被迫上陆定居。潮汕不少以疍家命名地方和村庄,如汕头旦家园、潮州旦家宫、潮阳旦家岐、揭阳旦家山、丰顺的旦家湾等(“疍”字均用“旦”字替代)。疍家生活、生产习俗已基本与沿海居民一样,但对船仍特别爱护,也保留有一些禁忌习俗。如不穿鞋上船,妇女衣服不能晒于船头,饮食时汤匙不翻伏。家有凶丧,虽处理完毕,要出海也要择日卜吉。他们有三个隆重节日,七月初七举行“水陆烧函”活动,以度溺水亡灵;三月初一为“疍家婆”买力日;十二月二十五日拜司命君。祈求一家平安。过去他们婚姻不避近亲,这也是居于水上的历史条件的限制。疍民生活艰苦并被人歧视,俗谚有:“出海半条命,上岸低头行;生无立足所,死无葬身地。”

|

|

▼

特别声明 本站部分内容《图·文》来源于国际互联网,仅供参考,不代表本站立场!

本站尊重知识产权,版权归原创所有,本站资讯除非注明原创,否则均为转载或出自网络整理,如发现内容涉及言论、版权问题时,烦请与我们联系,微信号:863274087,我们会及时做删除处理。