▼

参观汕头侨批文物馆,不少人对“猪仔钱”印象深刻,这些硬币大小、色彩形状各异的瓷质钱币,背后记载着一段重要的华侨历史。馆内这些珍贵的历史文物,是由陈慈黉家族第五代孙,新加坡书画家、收藏家陈克湛捐赠。

日前,由汕头市侨务局、汕头市融媒中心联合制作的《月是故乡明——海外潮人云端话佳节》访谈节目在全媒体平台推出,陈克湛接受汕头融媒记者连线专访,话侨批叙乡情。

亲情和团圆是永恒的主题

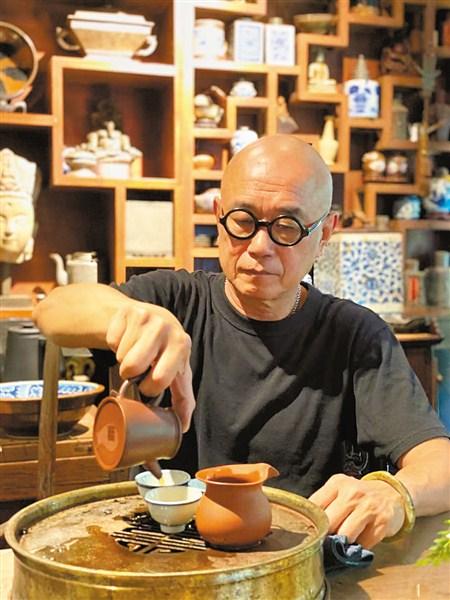

品尝月饼、喝工夫茶、拜月娘、拉二胡、吃芋头、弹琴……说起在新加坡怎么过中秋,陈克湛如数家珍,话里全是兴奋。他说,不管是在国内还是海外,大家对亲情的渴望、对阖家团圆的期盼是相同的。

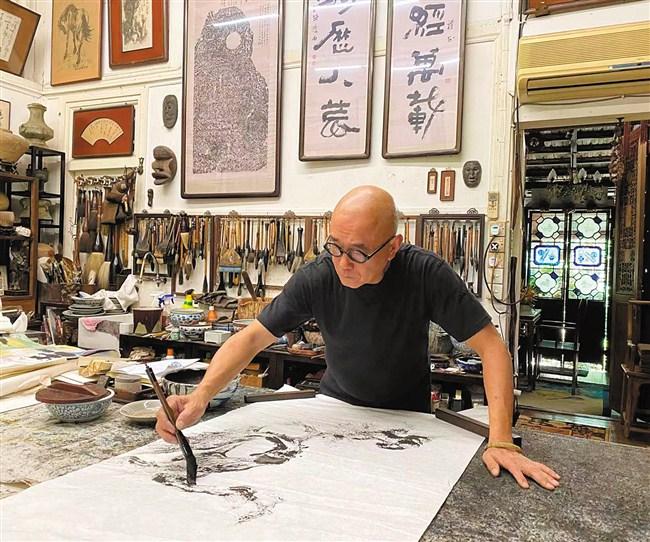

陈克湛是陈慈黉家族第五代孙,新加坡书画家、艺术家。有“岭南第一侨宅”美誉的陈慈黉故居,在汕头可谓家喻户晓。这座宅院既有潮汕民居的建筑风貌,又有宫廷式的古典建筑,主体屋局采用传统潮汕大户人家的“驷马拖车”布局,而由骑楼、连廊相接的二层楼房又形成了其独有的风格。清朝时期,陈克湛的先祖从前美村走了出去,漂洋过海,在南洋打拼营商。后来,陈氏家族派人回乡建造一座属于自己的宅院,这就是陈慈黉故居的来历。

采访视频中,戴着一副黑框眼镜的陈克湛笑容可掬,儒雅谦和。由于疫情原因,陈克湛已经两年没回过汕头。尽管在新加坡土生土长,他依然能讲一口流利的潮汕话,也爱喝工夫茶。“我在新加坡出生长大,直到1979年,我来中国参加文化交流活动,特意抽出时间回汕头澄海寻根。”陈克湛侃侃谈起自己对家乡越来越深的情谊。“那是我首次回家乡,从小就听家里长辈讲述家乡的故事,当自己踏上这片土地,十分感动。”陈克湛激动之情溢于言表。

“猪仔钱”见证华工血泪史

2017年,陈克湛给汕头侨批文物馆送来多枚珍藏经年的“猪仔钱”,填补了侨批文物馆文物收藏的一大空白。“要记载当年华侨出洋谋生的艰辛,猪仔钱就是重要的物证。”陈克湛表示,希望能让家乡人了解到华侨先人们在南洋艰苦奋斗的真实生活史。

在汕头侨批文物馆,记者了解到,“猪仔钱”大都是由陶土烧制而成,在外表涂有一层彩釉,写着各家农场、庄园或者矿山的名号。它是种植园主、矿场主为控制华工自由、节约运营成本,用以支付契约华工工薪的代用币,只能在种植园或矿山企业流通,强迫华工在公司店铺消费。

明亮的陈列橱窗内,圆形、八角形、盾形等造型奇特的“猪仔钱”令参观者感慨万千。讲解员告诉记者,“猪仔钱”出自民间、用在民间。每一家发行的样式不一,而且不能相互流通,仅能在其内部使用。一枚枚“猪仔钱”,是一滴滴血汗换来的,等到恢复自由身,这些“猪仔钱”在社会上便失去用处。可以说,“猪仔钱”是南洋早期华工辛酸历史的见证。

收藏侨批留住祖辈的记忆

2016年,陈克湛担任新加坡潮州节的文化顾问时,举办了首次侨批展览。他从新加坡民间征集侨批,还有一部分是汕头市侨批文物馆应邀前往参展的,当时的侨批展在新加坡华人圈里轰动一时。

据介绍,陈克湛家族在老市区曾经拥有大名鼎鼎的黉利批局,当年把一封封家书连同一笔笔批款送到侨眷手中,一笔不漏、分文不差。泛黄的侨批诉说着异乡游子的思念情,见证了侨乡的历史变迁,生动诠释了潮汕先民守信重义的美德,如今,侨批、批局、水客等已成为历史,但是诚实守信、艰苦奋斗、心系桑梓的侨批文化永不过时。

谈及收藏侨批的初衷,陈克湛坦言,侨批是历史文物,如实记录了海外侨胞的奋斗史和血泪史,朴实中足见真情,既有血脉相连的牵挂,也有寄情桑梓的眷恋。“先辈们艰难的创业史和浓厚的家国情怀,值得我们下一代好好学习。”陈克湛动情地说,他时时想起父亲对他的叮嘱“一定不能忘本,不能忘记我们的根在何处” 。

▼

特别声明 本站部分内容《图·文》来源于国际互联网,仅供参考,不代表本站立场!

本站尊重知识产权,版权归原创所有,本站资讯除非注明原创,否则均为转载或出自网络整理,如发现内容涉及言论、版权问题时,烦请与我们联系,微信号:863274087,我们会及时做删除处理。