▼

|

|

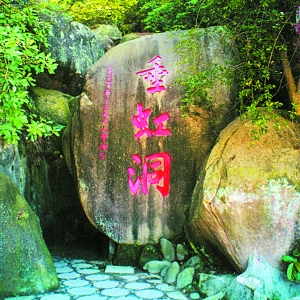

普宁家乡的同学很久前便多次告知,革命烈士杨石魂的故居在普宁市南溪镇钟堂村,是一座具潮汕民居特色的宫殿式建筑——“四点金”,古色古香;杨氏族人多次修葺,还算稳固厚重气派。而回家乡参访最主要的原因当然是感怀杨石魂那对党忠诚、意志如磐、壮怀激烈、义无反顾、视死如归炽热革命情怀。

毓秀钟灵树英烈

榕江之滨,普宁市南溪镇钟堂村,山环水绕,茂林深竹,蓊蔚洇润,草野庙堂,清明和煦,洽然荡溢,一方钟灵毓秀之地。1902年9月11日,一代英烈杨石魂,在这个村一位中医世家呱呱坠地。年轻的父亲喜不自禁,给小宝宝取名秉强,字昌义,意即秉承我中华民族五千年之雄强,弘扬民族平等之大义。爱国情怀溢于言表。

走进钟堂村的时节正值盛夏,相思树灼灼开放其华,山岗乔木,亭亭如伞,蔽日宜人,古寨民居,幽幽小巷,蜿蜒悦心……夏日炎炎,热情似火,目睹村前寨后根深葳蕤的故乡榕树如盖似巨伞,缕缕骄阳“见缝插针”穿透繁枝茂叶,投射于乡道,和风轻拂,光影摇曳,万状纷呈,仿佛误入桃花源:世事纷扬,置身度外,心境澄明,物我两忘,尘嚣远遁,静谧忘忧,不知今夕为何夕。

一路所见,景物色彩浓烈,红日艳丽,巍巍高照,金光万缕,都是异彩纷呈的山岗村寨;当静下心去聆听,用神去揣摹,就会发现每一条线条都充满着希望与力量。那是热力四射,热血奔涌,激情磅礴。

我喜欢看古建筑,因为那些建筑物滋养一方之民,积淀着厚实的人文气息,是最能直接反映一个地方民风民俗和宗族文化的载体。而如今的杨石魂故居,少了些熙熙攘攘,却多了些古朴和宁静。

钟堂村,位于普宁市区北23公里处,为南溪镇辖下行政村。明永乐年间(约1403),杨、郑两姓居民从福建省大城内乡来此定居,发现陈友谅军师何野云的地图上标注“钟堂”字样,因而沿袭其名,并用至今。聚居群落呈点状分布。村东北角的仁厚里,就是杨石魂烈士故居,现为爱国主义教育基地。

钟堂村水脉密布,有两条大型的溪渠,北侧为自然河道——榕江支流,其西来北上绕村后山南下,过老寨前、钟堂桥、粮所桥而分流,其一再次北上南溪村,其二东去篮兜村、东内村等;南有沿着县道东西而行的引榕渠。水系的发达,使钟堂水乡景观的味道特别浓烈。

钟堂杨氏,据称是普宁乃至周边最大的杨氏聚居地。其《钟堂杨氏族序》为:骏烈鸿谟佑启庄,瑞隆锡福衍祯祥;山钟良璧成佳秀,川毓明珠焕彩彰;诗礼传芳宏燕翼,孝思节业振纲常;作求敬勉崇先德,清白怡徽映益馨。《钟堂杨氏辈序》为:万维嘉灼铭大士,有辉克绍永昌世;承家建绪超宗邦,振武昭文登及第;廷辅伟如遇志时,熙朝元达功常际,笃开麟玉凤书仪;长发其祥千亿岁。

杨石魂故居,其主座为“武略第”,系清光绪年间其祖父所建:“四点金”民居建筑,配套有后座,四周建有从厝,形成完整格局,总建筑面积达1205平方米。其中“武略第”阳埕前的厝包,是当年周总理下榻处。“驷点金”经历100多年的风刀雨剑,多次修葺,如今安之如磐,古色古香。2008年6月,由普宁市人民政府公布为文物保护单位。

乡愁是锅咸菜汤

钟堂村很古。明初,杨氏、郑氏祖先在此筑寨,聚族而居,日出而作,日落而息,繁衍生息,算起来已600余年了。从外面看古村落,巍然而立,雄伟壮观;而老寨子内却有点颓败萧条,有些厝座、房子,因年长月久没有人气,已墙垮梁朽,垣倾瓦裂,门破窗残,杂草丛生,七零八落,呈破败景象。

从老寨内看外面那“四面楼林春后笋”的景象,我们就可以理解:如今社会太平,经济发展,阴暗逼仄的居屋已经满足不了崇尚现代气息的村民口味。瞧瞧,寨外村道平坦宽敞,容貌整洁,八方毓秀容车马,是“风华绝代”的新农村样貌。寨内是一个天地,寨外又是一个天地,寨内与寨外折射着社会的进步,人们生活水平的提高。

伫立于杨石魂故居大门外,遥望着周遭景致,但见蓝天苍狗幻化,脚下花开花谢,笔者略有所思。我们未来之路定然越走越宽,然而在探索如何走向未来之路的同时,我们更应该去看看、去感知革命先辈是怎么的浴血奋战,坚韧不拔,永不言败,凤凰涅槃,追寻他们为之奋斗不止的理想心迹,踏着他们的足迹重走,在安逸的环境感受他们的艰难和不易,忆昔思今,慎终追远,在记忆中寻找一种积极向上的动力源泉。

古建筑、古村落,是老祖宗留给后人一种乡愁式的文化符号,是最能直接体现前人足迹和心迹的载体。“望得见山,看得到水,记得住乡愁”。其实,乡愁就是一碗家乡的菜脯饭、一锅咸菜汤、一碟乌橄榄、一盘菜脯卵,或许是家乡的一条小溪流,或许是一间老宅、一座古居。钟堂村,在寨子筑成的那一刻,那一石一木、一砖一瓦,已经不再是简单建筑材料了,而是一个村一族人的安居之所,是勤劳和智慧的结晶,是民风民俗代代传承的文化符号。

血火洗礼薪相传

血与火的洗礼,总会让革命者更加坚定,也会让乡人为之怀念,代代相传,薪火不断。

1923年,杨石魂在广州求学期间,参加了中共领导的新学生社和青年团。翌年入党后,被派到汕头负责筹建地方党、团工作。随后,中共汕头特别支部成立,杨石魂作为潮汕地区党组织的创建者任首任支书,领导青年学生和工人群众开展革命斗争。他的二弟杨慧生也来汕头开展工会工作;其三弟杨昌明也被派到揭阳三区负责农会工作。三兄弟一心一意投入革命工作。但在日后的革命斗争中,杨慧生不幸被杀于汕头市,三弟杨昌明也被悬红通缉,只好亡命海外。大革命失败后,在白色恐怖的严重形势下,他与地委领导一起,组织普宁和各地农民举行武装暴动,建立普宁县临时人民政府,组建东江工农自卫军,彭湃为总指挥,杨石魂任副总指挥、党代表。

1925年2月,杨石魂成为潮汕地区共产党组织的创建人。同年,被任命为中共潮梅特委委员兼工人运动书记的杨石魂,想方设法发动工人革命。在出席汕头第三次工人代表大会上,他当选为汕头市总工会执行委员长。1926年,中共潮梅特委改称中共汕头地委,他任地委委员兼工委书记。

1927年7月,杨石魂按党的要求重新回到潮汕,任中共汕头市委书记。同年9月23日,中共前委书记周恩来率领的八一南昌起义军到汕头。杨石魂即在普宁召开革命骨干会议,重建农民武装,开展策应八一起义军的斗争。9月28日,他领导农军与起义军紧密配合,取得围攻普宁县城的胜利。在起义军进攻潮州、汕头时,他又率汕头工农武装策应,打开监狱,释放被捕革命干部和群众,配合起义军作战和维护社会治安,建立一批红色政权,史称“潮汕七日红”。他率领东江工农革命军配合南昌起义军保卫汕头,受到周恩来同志的好评。

起义军在潮汕失利后,10月3日撤到普宁,在流沙教堂召开军事决策会议,史称“流沙会议”。杨石魂负责会务和保障工作,并部署护送起义军领导人撤离战区、远赴香港的工作。会后,起义军在池尾莲花山遭敌军突然截击。周恩来同志当时正发着摄氏40度的高烧,仍带病指挥起义军反击敌军的截击,但无奈敌众我寡,力量过于悬殊,最后只剩下区区几人,一支小手枪。当时敌军搜查甚严,起义军领导人情势危急。

当此危难时刻,如何护送起义军领导人安全撤离战区,是一项极其重要的任务。杨石魂毫不畏惧,不顾个人安危挺身而出,勇挑护送周恩来、叶挺、聂荣臻三位领导人的重任。他与敌人斗智斗勇,先把三位领导人转移到流沙马栅村。第二天黎明,杨石魂急中生智,帮几位领导脱下军装,化装成平民百姓。他眼看周恩来同志行动不便,便找来一副担架,叫来两位身强体壮的农会会员,把正在生病发高烧的周恩来同志抬上,越过大南山,经惠来县转移到陆丰县南塘区委书记黄秀文家隐蔽。紧接着四处寻医为周恩来同志治病。眼见首长病有好转,他当机立断,找来一艘小船,战风斗浪,护送三位领导人安全到达香港。

1928年2月,杨石魂任中共广东省委委员兼湛江特委书记,12月,当选中共广东省委常委,负责宣传工作并兼省委农委书记。1928年11月16日,杨石魂到香港出席中共广东省委第二次扩大会议。24日,他当选中共广东省委常委。12月6日,在省委扩大会议上,杨石魂任中共广东省委宣传部长和省委农委书记。

1928年12月下旬,杨石魂与夫人由香港到上海工作。中共中央宣传部长李立三、曾任中共中央秘书长的邓小平等同杨石魂谈话。1929年 2月,党中央派杨石魂到武汉,任中共湖北省委常委兼省委秘书长。同年5月,正当杨石魂在省委紧张工作时,不幸遭敌人围捕。在狱中,他受尽严刑拷打,坚贞不屈,不久壮烈牺牲,年仅27岁。

&bsp; 杨石魂壮丽的一生,崇高的革命精神和大无畏的气概,为后人树立了光辉榜样。

|

你是本文的第394位读者

来 源: 摘自“汕头日报”2017、10、8

作 者: 谢昇秀

|

| |

| |

| |

▼

特别声明 本站部分内容《图·文》来源于国际互联网,仅供参考,不代表本站立场!

本站尊重知识产权,版权归原创所有,本站资讯除非注明原创,否则均为转载或出自网络整理,如发现内容涉及言论、版权问题时,烦请与我们联系,微信号:863274087,我们会及时做删除处理。