▼

|

|

设于彬园A楼内的汕头警史馆馆藏丰富,其间4万字文史资料及200余幅历史图片生动再现了汕头近代警政演进的脉络。细致考究那一段段历史记忆、一幅幅泛黄剪影,其背后是一个个耐人寻味的真实故事。当市公安局彬园专班工作人员朱奕毅向记者介绍至展馆“红色记忆”区域时,一个关于“时任汕头市公安局执行科长、第五分局局长为改造石炮台监狱自制烈性炸药不幸因公殉职”的故事引起记者的注意,展板上一副挽联、几张旧照片链接出一段传奇往事、勾勒出一个传奇人物——他出身华侨之家满门英烈;他17岁入党,数度被捕入狱仍坚定信念奋战到底;1949年,他年仅27岁即作为市军管会第五公安接管部军代表参加接管旧警察分局;1952年,30岁的他在执行任务中英勇牺牲以身殉职,引发成千上万市民泪眼相送、黑纱长挽。他的人生在30岁戛然而止,而他跌宕起伏的人生经历却在岁月的长河上留下了深刻的历史烙印。他就是汕头解放初期,时任市公安局执行科长、第五分局局长的革命烈士杜鹰扬。

近日,在朱奕毅的引见下,记者采访了杜鹰扬烈士的妻子、现已90岁高龄的戴敏同志及其3个子女,听他们讲述那些刻骨铭心的往事。

几件旧物链接出一段往事

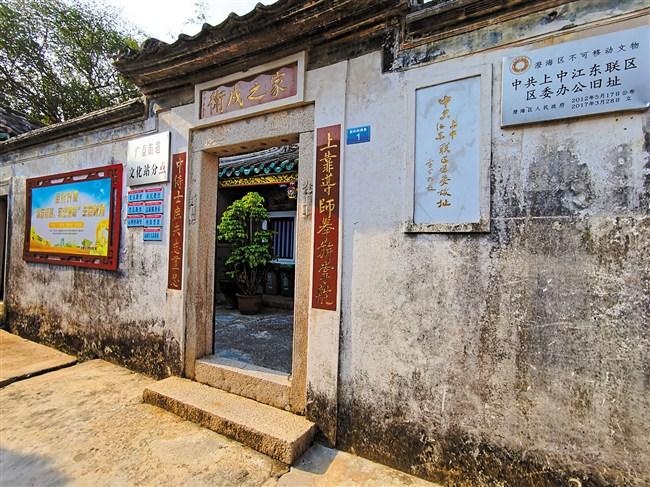

近一年来,彬园频繁进入公众视野。而无论是以前的公安大院(20世纪50年代至去年,彬园一直作为市公安机关办公场所,解放初期作为市公安局干警办公及居住场所,大众简称公安大院),还是如今的汕头警史馆,亦或是展示其间的关于解放初期汕头军警接管旧警察的英模事迹、一张追悼会照片、一副挽联、一份日记手稿,都能勾起68岁杜凤生的许多回忆。1949年10月,杜凤生的父亲杜鹰扬作为汕头市军管会第五公安接管部军代表,接管、收编市第五区伪警察局。一直在埔丰边区做地下工作的母亲戴敏也带着刚出生不久的杜凤生一起来到汕头,自此一家团聚。随后杜鹰扬被任命为市人民政府公安局执行科长、第五分局局长,执行创建人民公安、清匪反霸、肃反镇反、监管罪犯、维护治安等保卫土改运动、保卫红色政权的任务。“解放初期,时局还是很紧张,父亲来去都很匆忙。”留在杜凤生回忆中关于父亲具象的记忆只有一幕:“那时我们住在公安大院,半夜外面突有枪声,父亲紧急召集军警干部出动,因无人照看,他一手把我夹起安置在公安大院值班室,我深夜醒来,只看到微弱的煤油灯光和墙上挂着的一把步枪,外面抓捕声、脚步声杂乱,我害怕得一直哭。”

1952年,因镇压反革命运动的迫切需要,市政府决定将石炮台改建为看守所,杜鹰扬做出安全部署,主动承担自制烈性炸药的任务,在爆破过程中不幸牺牲。那一年,杜鹰扬30岁,大儿子杜凤生3岁,二儿子杜立生1岁,小女儿戴小梅即将出生。噩耗传出,警民同悲。汕头警史馆展出的一张历史照片再现了当时的场景:庄严肃穆的追悼会现场,花圈齐整、白幛高挂,堂前挤满黑压压的悼念人群,会场两侧是时任中共汕头市委书记兼公安局长邹瑜的手书挽联:“沙场丧敌胆,狱内抗酷刑。凤凰泣雄烈,南岳见忠贞。三年擒残匪,崎碌知君名。斗争鼓正紧,君死泪满襟,炮台终命处,凭吊恨敌人。挥泪重奋臂,杀敌祭英灵。”市委党史研究室离休干部钟浩在回忆文章中描绘当年的情景:“遗体出殡时,外马路沿途成千上万市民挂黑纱自动伫立两旁泪眼送别烈士,全市机关干部及数百公安干警列队在前,黑纱长挽,步履沉重……”

杜凤生坦言关于父亲的回忆少之又少,但数十年来,“通过听父亲的老战友讲述往事,有时翻看父亲留下的日记手稿,都可以看出他是一个不分昼夜忘我工作的人,是一个对同志爱对敌人恨爱憎分明的人,是一个舍己为群不怕牺牲的人。”杜凤生称,正是这些细枝末节一点点拼凑,使父亲杜鹰扬在他心中的形象渐趋丰满高大。

数经磨难愈显革命信念坚定

关于杜鹰扬,大多数人熟知的是其解放后担任汕头警政要职至英勇牺牲的主要事迹。而关于其解放前作为中共地下党数经磨难坚持奋战的经历却鲜少有人知道。“许多事情,我们也是经数十年慢慢搜集与梳理,才渐渐知道父亲经历过那么多磨难和考验。”杜凤生告诉记者,父亲杜鹰扬,原籍澄海,1922年出生在柬埔寨一个富裕的华侨家庭。“抗战初期,爷爷(杜鹰扬的父亲杜松江)身在海外却心系祖国,不仅积极捐款,运送军火支援抗战,更将自己的子女送回国内参加抗日战争。”杜松江有6个儿子,5位是共产党员(2位中国共产党、1位越南共产党、1位泰国共产党、1位柬埔寨共产党),4位是烈士。

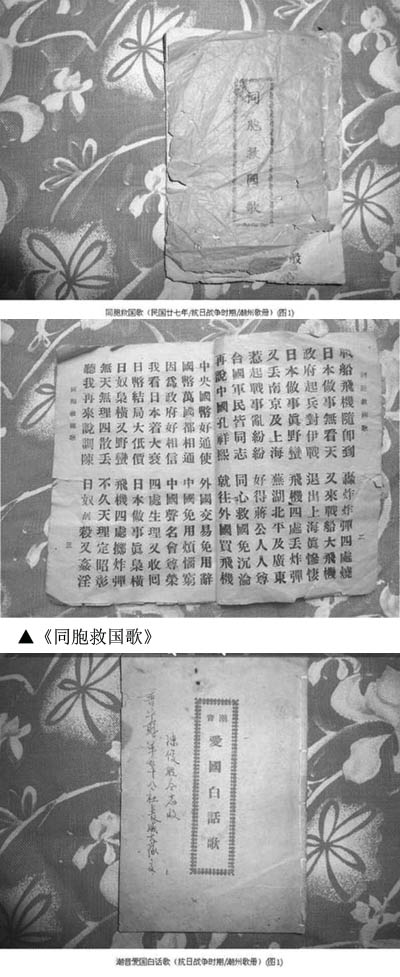

“七·七事变”后,15岁的杜鹰扬到汕头参加少年抗日先锋队,后又加入青年抗日救国会,1939年加入中国共产党。他积极宣传动员民众抗日,担任地下交通员,经常来往汕头、澄城、庵埠、江东之间,巧妙地藏匿和递送情报或文件,冒着生命危险出色地完成任务。1941年3月,杜鹰扬在前往揭阳县炮台联系工作时,被国民党焦山乡公所逮捕,敌人用了两天一夜的时间对他进行严刑拷打,仍未能从他口中获得一点东西,最后不得不将他释放。不幸的是,同年8月,杜鹰扬和敌后县委委员许方伟、江东区委书记陈培志等人在潮安急水塔脚接头时再次被捕。这一次,他经受了两年多的牢狱之灾,先后被解往韶关、曲江、衡阳等多处监狱,受到电刑、火刑、水刑等酷刑,但他坚决不对敌人透露任何信息。“在衡阳的政治犯集中营,我父亲三次越狱,每次失败被抓回去,都会受到更加残酷的刑罚。第三次越狱被抓后,敌人为防他再次逃跑,把他的脚板用马钉钉在厚厚的木板上,以致伤口化脓穿底。”女儿戴小梅从没见过父亲杜鹰扬,但对于他的过去早已烂熟于心,“我曾听与我父亲共事的干警说过,打球时我父亲赤膊上阵身上都是伤疤,他的脚上还有一个洞,估计就是那个时候被折磨留下的印记吧。”

1943年10月,日寇企图打通粤汉铁路而加紧向衡阳进攻,战事吃紧,反动派只能把杜鹰扬等政治犯释放。重获自由的杜鹰扬拖着残躯一边以乞讨、打零工为生,一边寻找组织。1944年,他终于找到其三哥杜永青所在的革命队伍,加入韩江纵队第九支队,后被任命为支队修械所所长。抗战胜利后,杜鹰扬先后任埔丰边区委书记、饶诏和埔丰边县委组织部长;1948年10月任潮饶丰边留凤区委书记;1949年3月,他被任命为闽粵赣边纵队第四支队十一团政治委员,转战于凤凰山一带,至1949年10月,闽粤赣边纵队在南下大军支持下,解放潮汕,年仅27岁即被任命为汕头市军管会第五公安接管部军代表。

妻子回顾72年革命情谊

杜凤生表示,父亲的经历留给他最大的震撼是——“往事一桩桩一件件都体现了他坚定的革命信仰和党性”,那么多磨难与考验,是什么让他如此坚强如此坚定?虽然没机会与父亲探讨他的革命信仰,但杜凤生三兄妹在母亲戴敏身上感受到了同样的坚定信仰和坚强信念。

近日,在戴小梅家中,记者见到了90岁高龄仍思路敏捷、精神矍铄的杜鹰扬烈士的妻子戴敏。

时间倒回到1945年,18岁的戴敏上山入伍,在福建省平和县的抗日队伍韩江纵队第九支队修械所担任修械员,与杜鹰扬相识。“后来我们被敌人发现,杜鹰扬带着我不断撤离、转移,我开始任秘密交通员。”戴敏回忆,当时她传递的不单是情报和信件,有时还传送手枪弹药。每天从大埔到丰顺要花十二三个小时,走三四十公里山路,“传递的方式无非是乔装打扮成当地人,有时挑柴草或手挽装着饭包薯片的篮子,里面藏几把手枪或几颗手雷,斗笠或发髻里藏着卷成丝线的情报或信件。”在携手对敌斗争中,戴敏和杜鹰扬结下了深厚的革命情谊。1948年,戴敏和杜鹰扬结婚,婚后不久,两人就因工作调动分隔两地。至1949年10月汕头解放,一家三口终于在汕头团聚。然而因时局动荡,各自工作忙碌,1949年至1952年三年间,两人也是聚少离多,“从结婚到他牺牲这4年间,我们在一起的日子不足两年。”至今,戴敏还清晰记得杜鹰扬牺牲那天的细节:“那天早上出门,他对我说了一句,可能今天出去就回不来了。我还说他是开玩笑。没想到早上10点左右,就有人打电话叫我带着衣服鞋子过去,说人死了,衣服都炸烂了。”

两人相识7年,结婚4年。杜鹰扬的人生定格在30岁,但两人之间的感情在延续,此后,戴敏一个人拉扯三个孩子长大。在三个子女心目中,“母亲跟父亲一样,是个原则性很强、党性很强的人”,“她做过秘密交通员、机要员,所以过去的事她从来不提,她说组织没有批准说的话无论过去多少年都不能说;她从来不告诉我们父亲的事,也从来不因为是烈士家属而要求特别对待,相反,数十年来,她坚决不向组织伸手,凭自己的工资养活我们几个。”数十年间,戴敏同样经受了无数考验,而其对自身的约束、对原则的坚守、对责任的担当,与杜鹰扬如出一辙,她似乎以另一种方式维护着两人共同的信仰,延续着两人的革命情谊。

自杜鹰扬1952年6月16日因公牺牲,至1954年获颁毛主席签名的广东省第10号革命烈士纪念证,1998年其烈士事迹被公安部列入《中国公安战线英烈名典》,1999年获国家民政部、公安部联合颁发的“公安英烈,共和国不会忘记”纪念匾,至今时间过去了65年,在杜凤生看来,“烈士家属的身份使我们时刻警醒自己不能做任何给父亲抹黑的事情,而母亲一辈子‘身传重于言教’,你无法想象这个老同志十六七岁时冒着多大的风险递手枪、传情报,无法想象如何顶住丧夫伤痛拉扯三个子女长大,无法想象她如何经历岁月沉浮却泰然处之,直至现在,90岁的她还在坚持读书看报,坚持学习党的理论,坚持做十九大读书笔记,她以一种安之若素、知足常乐的姿态让我们明白如何正确为人处事。”

|

你是本文的第490位读者

来 源: 摘自“汕头特区晚报”2017、12、11

作 者: 刘佳纯 摄影报道

|

| |

| |

| |

▼

特别声明 本站部分内容《图·文》来源于国际互联网,仅供参考,不代表本站立场!

本站尊重知识产权,版权归原创所有,本站资讯除非注明原创,否则均为转载或出自网络整理,如发现内容涉及言论、版权问题时,烦请与我们联系,微信号:863274087,我们会及时做删除处理。