▼

悬空巨石上的“飞云”石刻

白牛岩题刻及周伯温诗序

风光旖旎的东岩有三座古寺

林木苍郁中环峰而建的古寺

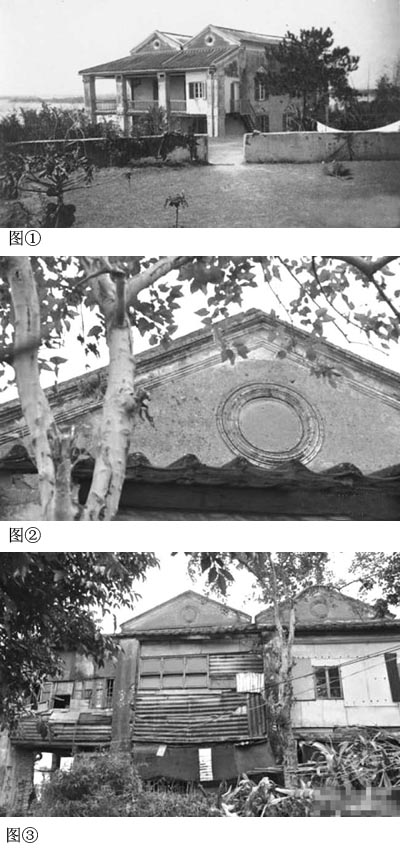

位于汕头市潮阳区城南街道大南社区东山南麓的东岩摩崖石刻群,现存有宋朝至近代摩崖石刻51处,这些石刻不但字体风格多样,而且内容十分丰富,主要有游记、诗词、历史要闻、宗教传说等,历史横跨时间长,艺术价值高,是广东省现存较为集中,规模较大的摩崖石刻群。历代吸引了无数游客和书法爱好者前来参观。2012年被公布为广东省级文物保护单位。

奇峰幽洞中藏唐宋明三朝古寺

东岩,顾名思义,是潮阳东山的山崖。这里最有特色的就是岩洞、巨石与奇峰,幽洞密林,巨石擎天,风光旖旎,千百年前就是一处远近闻名的旅游胜地。这里一共有三座寺庙,分别为卓锡寺、金顶寺和石岩寺,形成了“品”字形状。每座寺庙均依山环峰而建,与山洞、巨石相辅相成,洞中有佛堂,岩上现金顶,石级盘桓,错落有致,林木苍郁,景色十分优美。

其中卓锡寺又名白牛岩,为历史最久的一座寺庙,相传是唐贞元年间高僧大颠所建,后于南宋绍兴年间扩建;寺内白牛洞中有甘泉,相传由大颠用禅杖卓锡出泉眼,寺庙也因此得名;这里还有一处石佛堂,佛堂石壁有浮雕花瓶;寺门匾额上的“卓锡古寺”四字,为明翰林院庶吉士邑人萧端蒙手笔。而对联“一柱擎天千古壮,独瓶挂壁万年春”,相传是大颠所题刻。金顶寺建于南宋,山巅有数丈高的巨石,有题刻“擎天石”。石岩寺建于明代,因建于岩石上而得名,以石壁为神龛,石洞为佛堂,寺中有九天佛祖石窟。

飞崖巨石间留数十处摩崖石刻

如今的东岩,历经唐、宋、元、明、清及近现代,经过不断修缮,至今还留存有卓锡寺的大颠禅洞、卓锡泉、禅修壁影和金顶寺正殿、石雕佛像等,而最为宝贵的,是保留了历代文人雅士的数十处摩崖石刻。

正是因为东岩历史悠久,风光旖旎,加上巨石遍布,引历史文人雅士天地为纸,直抒胸臆,留下了无数墨宝,才形成了这一规模庞大的摩崖石刻群。据介绍,东岩摩崖石刻现存51处,包括宋代二处、元代四处、明代六处,清代二十九处、近代一处,另外还有匾额五处、碑刻四处。有元潮州路总管王用文、明江西巡抚萧端蒙、明潮州同知兼潮阳县令杨可成、清顺治福建提学杨钟岳、清康熙潮阳县令彭象升、清乾隆揭阳县令黄大鹤等历代名家手笔。石刻字体风格多样,篆、隶、行、楷、草诸体形神兼备,且精湛、古朴、典雅,集历史记载、文化书法和石刻艺术于一体。

内容丰富再现千年历史文化风貌

东岩摩崖石刻的内容十分丰富,有风景诗、游记、题序、传说等内容,这些对研究古时当地的历史文化都极有价值。

石刻中最引人注目的,当属卓锡寺屋顶两个气势恢宏、行云流水的大字,刻于一块半悬空的巨石上,据方志记载为“飞云”两字,旁边有一行小字,则是“至正丁未春灵武王用文篆”。据相关文史专家考证,王用文为宁夏灵武人,是元代著名诗人和书法家,元顺帝至正年间任潮州路总管,任职期间游玩东岩,兴许是正好碰上云雾缭绕东岩的绝美时刻,于是挥毫留字。

从众多石刻可以看出,历代不少履任潮汕的地方官员都会因慕名东岩的文宗史迹而前往游玩。其中有一石刻,记录的是宋宣和四年(1122),陈康年和朋友慕名游览东岩的事迹,陈康年是福建泉州人,曾任潮阳县令。

在卓锡古寺白牛洞石外南崖,有元朝唐古召题刻“白牛岩”三个大字;下方则是元末文学名臣周伯温奉命巡行至潮州后,游东岩所作的游白牛岩诗,以及潮阳县达鲁花赤(监县)锲立萀为诗所作的序。锲立萀在序中提到周伯温到潮后,致力考察狱情,平反冤案,“黜陟幽明,问民疾苦,求访贤俊”,表现了当时元末政治之昏暗和周伯温办事之魄力。

在金顶通往石岩的青石上,还有清末爱国诗人丘逢甲题刻的一组诗,据潮汕文化研究学者陈创义介绍,这首诗是1895年,曾任台湾主事的丘逢甲内渡来到潮汕,在潮阳东山书院讲学时所作,他在诗中悲愤疾呼,借此诗抒发对腐败无能清廷的愤慨以唤醒人们的爱国热情。

▼

特别声明 本站部分内容《图·文》来源于国际互联网,仅供参考,不代表本站立场!

本站尊重知识产权,版权归原创所有,本站资讯除非注明原创,否则均为转载或出自网络整理,如发现内容涉及言论、版权问题时,烦请与我们联系,微信号:863274087,我们会及时做删除处理。