▼

|

|

李扬敬为汕头平民新村、杏花村等的建设立下极大的功劳,因此,1935年汕头市各界市民倡议在博爱路、公园路交界处修建“李委员扬敬纪念亭”,这一座纪念亭却没有为李扬敬最终留下任何名声,这背后的原因令人产生疑虑。为何李扬敬未曾因亭而留名?红亭是否最初便是如今模样?戏台又何时出现?这都需要进一步探究。

李委员扬敬纪念亭,也就是红亭,在李扬敬即将离任时(即1935年)就已将图纸设计完成,也找到了建筑承建方,时任汕头市长李源和与李扬敬曾共事于东区绥靖公署,又系出同源一姓,更是东莞同乡,感情非同一般,自然希望李扬敬声名更扬。李扬敬当时在汕头市区民望颇高,特别是其慷慨捐建平民新村、杏花村等,都是造福百姓的善事,所以红亭的筹建者很快就在汕头各处机关募集到资金,并开始动工建设。

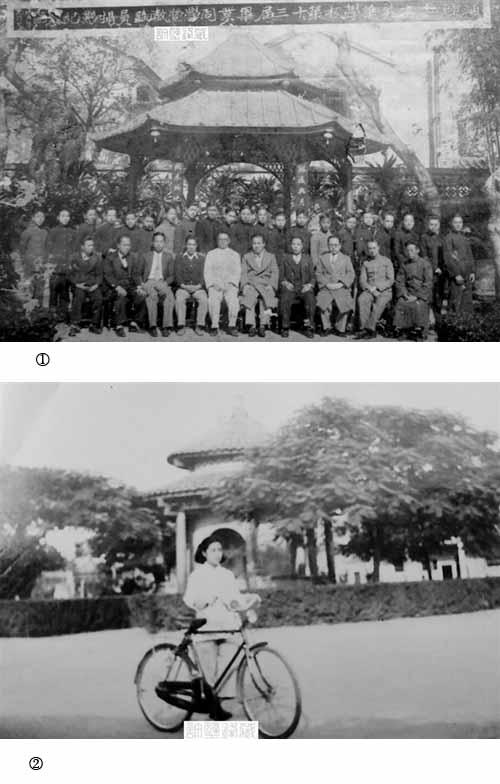

民国合影中的早期红亭——攒尖八角飞檐亭

笔者所见一幅汕头红亭老照片,是“汕头私立英华学校第十三届毕业同学暨教职员摄影纪念照”(图①),拍摄时间是民国二十五年(1936)元月二十五日。汕头私立英华学校,校址在同益西巷内,每一期所招收的学生数量并不多,授课内容以英文补习为主,陈国榘在任汕头市长时,曾要求这所学校更名为“汕头英华英文补习学校”,但此学校仍保留旧名,抗战时期迁入潮阳继续办学,抗战后因生源减少,随后停办。作为一所小规模的学校,在拍摄毕业照时,由于同益西巷巷内狭窄,均为私人宅院,学校也是在私宅内租借场地兴办的,所以拍摄毕业照必然选取最近的标志性建筑物进行拍摄。而第十三届毕业生毕业之时,同益西巷周边,刚刚落成的红亭可算一景,相对于游人如织的中山公园内更为静僻。照片背后有一行铅笔字,写着“于李委员亭”,更可佐证其背后亭子出处。由此可佐证,红亭建设完成,应在1936年初。

为何红亭1935年倡议修建不到半年,就可在1936年基本落成?笔者查考地图资料,发现早在1932年的“汕头城市规划图”里,汕头市政府已考虑在博爱路、“中正路”与“内马路”交界设置一个亭子,作为圆心马路的中心,可以充当平面交通路口作用。但是“中正路”这路名并没有让广大市民接受,最终还是依从民众叫“中山公园前路”,后来也叫公园路;“内马路”则更曲折,因五福后路和同益后街业主众多,无法协调,最终抗战前内马路反而修进了公园路的旁边,成了小巷子,而抗战后这条原定的“内马路”就改成了民生路。可见,李扬敬纪念亭也属于顺水推舟之举,修建亭子也可能在1932年至1935年已陆续进行多时,包括让桂园等园庐的门从内马路改朝公园路,平整低洼路面等,所以李扬敬纪念亭才在极短时间内落成。不过,这并不妨碍李扬敬亭的殊荣性,因为汕头自开埠到红亭兴修前后百年内,以在世者独自一人冠名于亭,也独有李扬敬而已。

英华学校拍摄的照片背景亭子与后来的红亭有一定差异,但与暹罗赈灾亭、济案亭等形制却有着极为明显的差别。首先是亭上有一副对联,被照片中人物挡住,只可辨认出有“闻来此地德香”等字眼,似与颂扬李扬敬品德有关。亭盖为传统的攒尖重檐八角亭盖,均有垂脊,但是垂脊飞檐处并未与小公园一般加以丰富的雕饰,可见修建时也注重控制成本。亭后为崎碌片区常见的独栋居所围墙,应为原来崎碌四维路片区(今三洁四巷周边),周围种植不少花木点缀。

值得指出的是,这一座亭子应在1936年基本建成,但由于当时蒋介石与陈济棠内部复杂的斗争所影响,并没有挂上李委员扬敬纪念亭的牌子。李扬敬已经离任东区绥靖公署委员一职,再称为“委员”必是不妥当的,一时无恰当之称谓,建亭便利百姓避雨,加上汕头民国时期注重修建平面圆心马路以避免车辆碰撞,也属于公益,所以红亭就先不正式冠名。至于为何在抗战之后曾景辉的《最新汕头一览》之中未见“红亭”,很可能是当时汕头市政府财力日渐空虚,内战频仍,已然无力再修缮“红亭”。而且,李扬敬虽再次主政广东,身为省府要员的李扬敬已知汕头建成中山纪念亭(即小公园亭)多年,稍加思忖自身不过国父府前一勇夫,自然不愿也未敢在汕头埠与国父争辉,因此挂上“李扬敬纪念亭”之字也就再无下文。

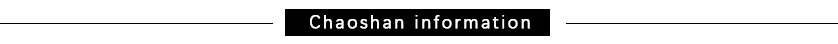

老汕头记忆中的红亭——攒尖圆顶亭与戏台

据崎碌片区及部分盐埕头老居民回忆,原来红亭的亭盖内雕塑有民国时期的徽号标记等,亭内原也无围隔,只是一座凉亭,民国时期也无戏台在此。在中华人民共和国成立初期,红亭遭到部分毁坏,尤其是顶部失修而部分坍塌,但崎碌周边居民觉得此亭尚可遮风避雨,从此荒芜便是可惜,于是当时政府筹集资金,重新以木材砖瓦,简易加上圆形的亭盖进行修复。这也是为何唯独红亭是圆形重檐攒尖亭盖,而其他老亭子均为攒尖多角亭盖,因为圆形攒尖亭盖不需要考虑多条垂脊,在施工上更加方便,保留重檐,主要是考虑亭内的透气功能。而且,考虑到圆形亭盖的结构承重问题,当时修建者在亭中又加上数面围隔承重墙,在亭旁简易修葺一座小平台,供群众乘凉休憩。

笔者所见的另一张红亭照片,是一个女子推着一辆自行车经过红亭旁(图②),这幅照片拍摄时间约在上世纪50年代中期,从这张照片里面的红亭形制上看,已经和众人回忆里的红亭形制一致了,也可以从旁证明,红亭修成今天这样子,至少不晚于上世纪50年代中期。

随着红亭平台的修建,特别是1949年后崎碌地区的进一步开发,公园路、爱华街、博爱路一带也不再是民国时期的汕头边缘郊区和富人园庐了,有更多的讲古人和潮剧小戏班到此唱小曲、讲故事,红亭内的围隔,也便于潮剧演员更易服装,他们到此演出,以此谋生,久而久之才将此处称之为“红亭戏台”。政府也利用红亭戏台,播放一些露天电影或者进行一些宣传活动等,红亭戏台一时之间也十分热闹。

红亭遭到彻底拆除,是在上世纪70年代初期,汕头市红卫区革命委员会拟筹建新的办公场所,遂拆除红亭和三洁四巷头的部分老建筑,并在三洁四巷4号建成新办公楼,后来,红卫区革委会改为公园区委,随后撤并,将此建筑转由区中医院办公。红亭自此沉寂,只剩下地名。

红亭,这是一个曾救下宋庆龄、愿意扶助平民的军人李扬敬的纪念亭,更是当初崎碌平民百姓听故事、看潮剧的简易娱乐场所。作为老汕头的地标,它落成至今已超过80年,历经几度沧桑,今年年初复建,令人欣喜。

|

你是本文的第644位读者

来 源: 摘自“汕头日报”2018、8、19

作 者: 许壁锋

|

| |

| |

| |

▼

特别声明 本站部分内容《图·文》来源于国际互联网,仅供参考,不代表本站立场!

本站尊重知识产权,版权归原创所有,本站资讯除非注明原创,否则均为转载或出自网络整理,如发现内容涉及言论、版权问题时,烦请与我们联系,微信号:863274087,我们会及时做删除处理。