▼

|

|

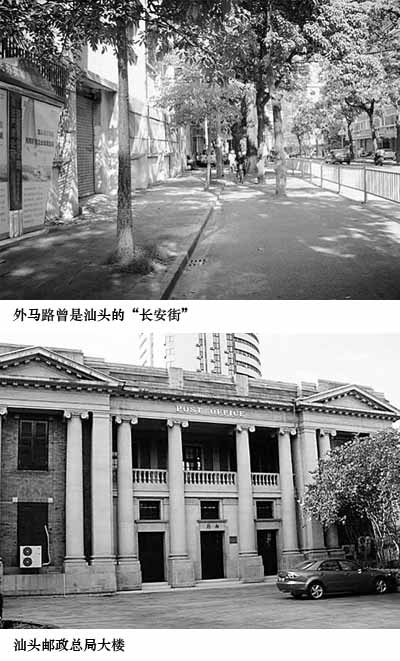

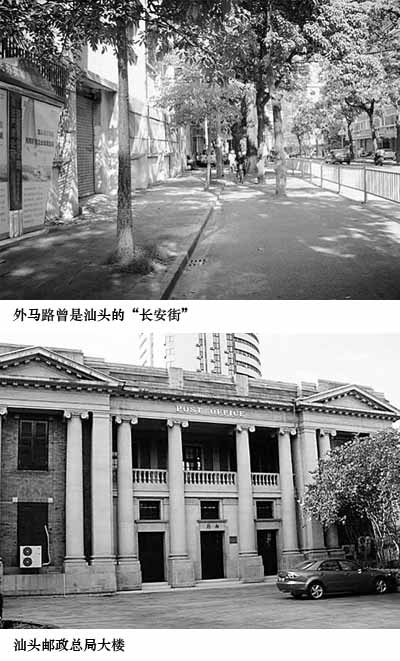

在汕头老市区,从曾经的闹市中心小公园稍拐向南,有一条东西走向的马路,叫外马路,曾几何时,它在一定程度上几乎成了城的另一指称或代表,许多外地人未到汕头先闻汕头有条外马路,甚至有人誉为汕头的“长安街”。

据说,明嘉靖年间,在现天后宫至崎碌一带,海面上东西走向浮积起一条沙脊,叫“沙汕头”。后来,随着汕头埠形成沙脊之上辟建路道,便有了一条“崎碌路”。按记载,1924年修筑成路,西起老城中心小公园边的商平路,东至聿怀中学,衔接三让路,与民权路、同益路、博爱路、新兴路、大华路等相交,全长不足3公里,宽20来米。当年那是汕头的最外沿,故名“外马路”。民国时一度改名“中正路”,“文革”期间曾名“东方红大道”,1975年复原名。从上世纪初至改革开放之初,六七十年间外马路一直雄居汕头马路之首,为市区最宽最长的主干道,是汕头的政治文化中心,也是商业繁华之地,沿着这条路漫步,这里的一砖一瓦,似乎都还带着往日的喧闹,诉说着历历的城市往事,演绎着那积淀的掌故。

外马路的起点海关钟楼,这里曾上演过中国人民为收回海关主权而英勇抗争的许多旧事。走过海关不远就是有名的天后宫,与此毗连的还有一座关帝庙,往西走上一段路,是市外马三小,在光绪二十五年(1899)是汕头埠最早出现的新式学校同文学堂所在,为台湾义军统领丘逢甲等人创设,在辛亥革命、讨袁、北伐等历史关头,不少同文学堂的师生成为中坚力量。1925年冬的国民革命军东征,周恩来在此主政,设东江各属行政委员公署,统辖潮、梅所属数十县市,开共产党人出任地方行政长官之先河。两年后周恩来率南昌起义军再入汕头,在隔外马路百来米的大埔会馆设立指挥部。

汕头1921年正式建制设立市政厅,历届市政机关一直驻外马路中段,1930年落成的市政大楼及院门楼,原是乳白色的法式建筑,有着浓郁的异国风情,可惜在前些年的拆建后已荡然无存。同样的遗憾是与之相对的原市图书馆,那是一座庭院建筑,主建筑是东洋格调木头构成的厢庙,是当年侵华日军建的神社,国内也并不多见,也在20世纪80年代因建楼而消失了。继续往东,外马路231号有东西两座砖混结构的二层楼房,最初是英国人开办的适宜楼酒店,曾作为国民革命军东征军总指挥部,周恩来也曾在这驻足,现在则是“东征军革命史迹陈列馆”。

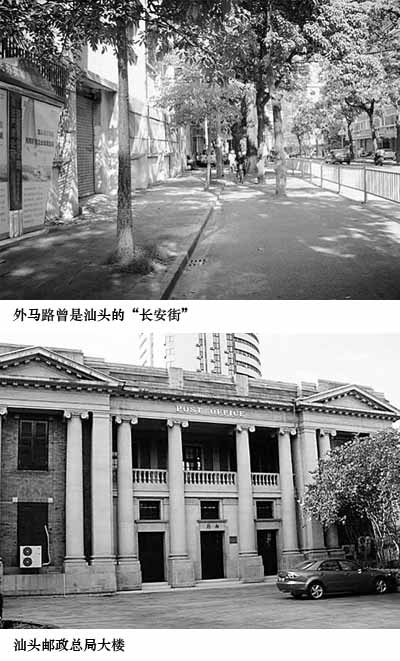

外马路既有天主堂、洋商会馆、电信局、邮政局等典型西洋楼房,也有地地道道的中式建筑,如创建于光绪二十五年(1899)的存心善堂,它以历史、戏剧、神话故事为题材的嵌瓷、木雕、石刻和漆绘,绚丽多姿,是潮汕传统建筑艺术的杰出之作。而建于20世纪40年代末的新华影院,建筑风格别具一格,顶上矗立的塔尖有一枚夜间闪闪发光的红星,曾是城的一个重要地标。这条路上,重要的单位有不少,市邮电局、几家大医院、汕头警备区还有新华书店、几间百年老校、几间教堂……沿着这条路,一个个串起,便是一幅生动的画卷。

外马路于我,又有着一份别样的情愫。从襁褓中到小小少年,10余年间一直住在正对着外马路尾的校园中,成长的岁月中便多了外马路的烙印,小学入读外马五小。暂别了外马路六七年后,又有好几年住在老图书馆大院,与外马路更朝夕相伴。那时相邻的邮电大楼还没扩建,门前是一个面积不算小的路边小广场,有喷池、山石等小景,每天清晨都聚集了大批晨锻的市民。2000年之前的10多年间,我在西教堂附近的一间职校工作,每天上班都从这条路上走过。在那些日子里,我见证了外马路从繁华熙攘到行人冷落车马稀的过程,外马路上虽没大型商场,可老字号林立,顾客盈门,如南方大厦、西南通、向群百货、新华酒家……20世纪90年代,每逢节日总是车水马龙。随着城市东拓,生活重心的转移,从来没有的宁静渐渐代替了往日的喧闹。

社会的发展中,新陈代谢是自然规律,汕头市区范围从20世纪70年代前不足10平方公里,拓展成达300多平方公里的市中心区,如今的外马路应是韶颜已逝,可还风韵犹存。老建筑旧景观是现代化城市的重要组成部分,是城市文化灵魂的绝佳诠释。虽已陈旧残颓,却有着不可替代的深厚生态或人文含量的文化景致,更蕴含一种特有的自然、优雅、宁馨的风韵。外马路,那是许多人心中挥之不去的牵挂,“城市是一本打开的书,从中可看到她的抱负”,若能保育活化,再现繁华,让我们走过外马路时,不仅抚摸过去的时光,也将品尝更醇美的日子。

|

你是本文的第503位读者

来 源: 摘自“汕头特区晚报”2017、7、26

作 者: 张跃飞 文/图

|

| |

| |

| |

▼

特别声明 本站部分内容《图·文》来源于国际互联网,仅供参考,不代表本站立场!

本站尊重知识产权,版权归原创所有,本站资讯除非注明原创,否则均为转载或出自网络整理,如发现内容涉及言论、版权问题时,烦请与我们联系,微信号:863274087,我们会及时做删除处理。