▼

|

|

丘玉麟(1900-1960),字拉因,潮州意溪人。他是潮汕早期新文学的干将和民俗学研究的开拓者之一。丘玉麟在潮州城南小学读完小学,就到汕头光中学读书。1921年考入广州岭南大学西洋文学系,一年后因经济困难,辍学回母校光中学任教。1923年再上大学,转入燕京大学,1927年毕业。毕业后长期在金山中学任教。著作有《潮州歌谣》等。

除此之外,丘玉麟还翻译有一册《印度情诗》。此书少见有人提及。笔者承友人之助,得到国家图书馆所藏缩微胶卷的电子版,才见到此书的真面目。

《印度情诗》,印度洛能斯何卜著,丘玉麟译,开明出版部民国十九年(1930)九月初版,总经销处则为“汕头中华书局”,收诗仅23首,印数1000册。《印度情诗》卷首有一篇序言性质的文章,名为《供状》,讲了丘玉麟在燕京大学读书时,经常到周作人(岂明)和许地山(落华生)两位老师家中借书的情景,甚为感人:

我记得三四年前,游学于我们贵国的东方伯利恒城(代指北京),与彼时一班有名的文学家不多交游欢逐,只拜识了几位业师,闲中叩夫子之门,夫子蔼然,悠然,命坐,赐清茶,我就几席侧,掀画册,摸书架,大看其谈情论性之书,于是夫子面有爱色,以其刚在譔著,稿尚未完也。乃指示曰:‘业精于勤,小子可谓勤矣,盍挟书归家钻研?’这时,我如梦初觉,欣然借了夫子所爱洋书数册而归。此是打扰岂明师落华生师的经过。

岂明师心爱的新书,好好被我借来,经污损始奉还。记得一次,是借一本最新出版,大概是贵重的洋书,几十页的小册,仿佛听说价钱是三四元。我藏于放花生、冰花糖的洋装袋内,不上二日,书的纸皮套污了。我慌得把书套裂处,粘以饭颗。岂明师接书笑曰:‘不要紧’。至Sex Expression in Literature一书,已连书外套不知去向了。

落华生夫子也被我借了三本关于爱情的洋书,Hope’s India’s Love Lyriics(印度的抒情诗集),Lady Susan并The Secret of Woman,书皆污损,书外套也都不知去向。以上三书是同时借的,时正北方暮春三月,梨花凄白,在落华生夫子的书房喝咖啡茶,吃饼干之后,拿了洋书在手。夫子微笑,送我至外院,折梨花一枝贻赠,勗我翻译印度情诗集。

这种融洽的师生关系,老师对学生的体谅和宽容,今日读之令人神往。这就是丘玉麟翻译《印度情诗》的原委。从文中看,他的英文原著,是在许地山那里借来的那本Hope’s India’s Love Lyriics,也就是Laurence Hope的India’s Love Lyriics,此书被认为是与泰戈尔著名的宗教抒情诗《吉檀迦利》齐名。丘玉麟把原作者翻译为“洛能斯何卜”,通常则是译为劳伦斯·霍普(1865-1904)。她是印裔英国女诗人,闻一多也曾翻译过她的一首诗,叫《沙漠里的阳光》,梁遇春的《亚俪司·美纳尔传》也提到她。

丘玉麟翻译《印度情诗》,前后经过一番调整和修改,《供状》接着写道:

南来教书,不觉已三易寒暑,印度的情诗,只随意中译出数首,有负老师的期冀。今年暮春三月,梨花又开,触景念吾师之言,乃决意把原本全集中懂得而较易译的诗译出,共得廿三首。初稿译成白话诗者廿一首,译成,重校阅一遍,觉得译笔板滞冗赘,不能传达原书神韵于万一。此时我第一次悔把古瓷瓶打碎了。

所谓“古瓷瓶”,喻指原诗,谦称自己的翻译是打碎了这个珍贵的古瓷瓶。在这样的反思中,丘玉麟受到金山中学同事王士略先生启发。王士略用古典词曲化的句子翻译英文诗,“能传达原诗的神韵,又简明畅达”,于是,丘玉麟把原来译稿重新雕琢,“把印度诗的诗意,于可能处,用中国诗句来传达”,“其中有几首是译成词曲化的白话诗,因为我觉得用词曲化的白话更能传达原诗的情绪”。丘玉麟甚至断言:“我相信将来的译诗和创作的白话诗必是带点词曲化的——无须依照词的平仄,格,词韵,必要创造适合表达现代情思的新词句。”

虽然对于这第二次译稿丘玉麟自己还不是很满意,但他觉得在翻译的过程中,经过詹安泰(祝南)、冯印月、谭凭生、王士略等人的润饰,译稿还是值得保留,于是就有了这本《印度情诗》。

丘玉麟所讲述的这一段翻译《印度情诗》的历程,我们还能找到样本,看到其修改前后的嬗变痕迹。因为《印度情诗》的译稿,有四首以《印度情诗集》为题,分两期发表在《四中周刊》。(“四中”是广东省立第四中学的简称,也就是金山中学),我们不妨找一首来看看前后翻译之不同。

茄楠香花(《四中周刊》的译文)

我们的生命如一朵茄楠香花,

在照耀的天空底下,

你的阳光照射这茄楠香花

一点钟:这花开又谢。

撕碎,掷弃在垃圾堆上,

被火焰熊烧燃,

茄楠香花个个原子,仍保存

那花开时之芬芳。

沉香花(《印度情诗》的译文)

侬命呀如沉香花,

在灿烂的天空之下,

你是阳光呵,

照花一旬钟,花开又谢。

花撕碎了,抛掷埃尘中,

烧残花瓣,火焰熊熊,

花已成烬香质在,

死花香与活花同。

比较这两个译文,可以看出《印度情诗》书中的译文,确实是更多地采用古典词曲化的句子,韵律更加优美,节奏感更强。《沉香花》最后一句“死花香与活花同”,尤其显出炼句之功夫。笔者还读到了《印度情诗》的英文原版,但自知英文水平不高,对于其翻译的准确性和艺术性不敢妄加评说。

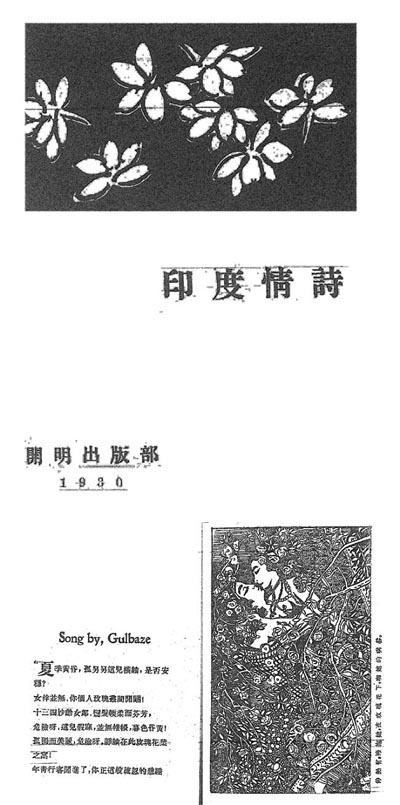

值得一提的还有,本书的木刻插图,出自潮籍著名版画家唐英伟之手,都是佳作。

|

你是本文的第5092位读者

来 源: 摘自“汕头特区晚报”2016、3、14

作 者: 黄树雄

|

| |

| |

| |

▼

特别声明 本站部分内容《图·文》来源于国际互联网,仅供参考,不代表本站立场!

本站尊重知识产权,版权归原创所有,本站资讯除非注明原创,否则均为转载或出自网络整理,如发现内容涉及言论、版权问题时,烦请与我们联系,微信号:863274087,我们会及时做删除处理。